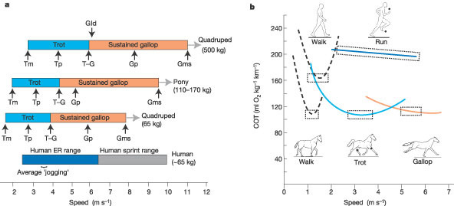

我想說的是如果我們不是以全速的做SPRINT的話,界於ER與SPRINT之間的速度,我們又怎樣判斷自身所採用的行動是哪一種,能量消耗部分自然就不能有效掌握。經過反覆的思考和實際操作,我重新回顧Steve Magness提到的PASSIVE(被動)概念,《The most important information you will ever read about Running Form: Passive vs. Active》裡面多次提到ACTIVE及PASSIVE的問題,後來我在<馬拉松三年級生的心得-速度的構想>亦深入探討PASSIVE如何在跑步中呈現,PASSIVE會有一個慣性牽引的動力存在,但這個慣性牽引卻不一定會完全轉化成下一次的運動循環,之前說起PASSIVE都忽略了PASSIVE的本質,因為跑姿不完全、肌肉疲勞等等因素,PASSIVE也是有程度的分別,0%-100%的PASSIVE力量,百分比越高能夠再度使用的慣性牽引會增加,當然會更省力。但我們都會不自覺地使力,就算不是跨步問題,也是有很多地方使力(實在太多太多)。